その理由を説明します。

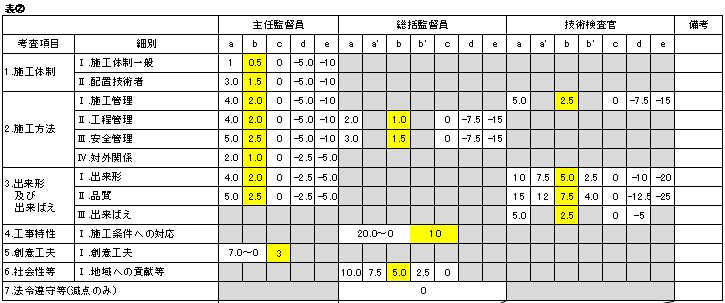

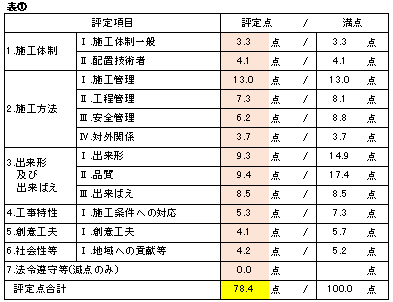

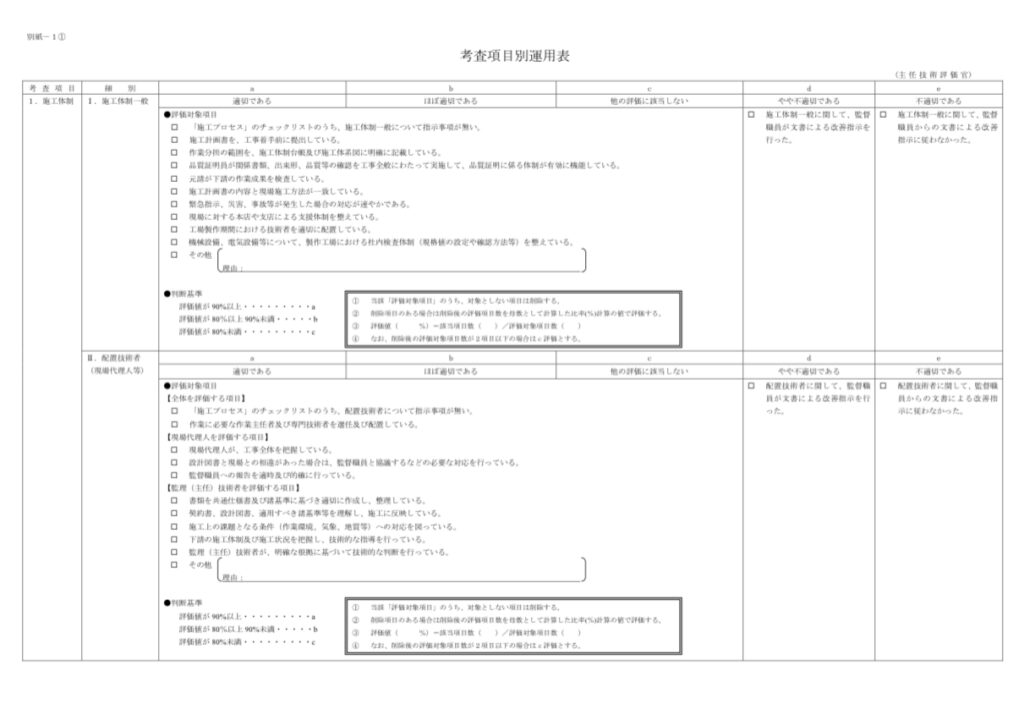

この下の工事成績評定表、これで何点だと思いますか?

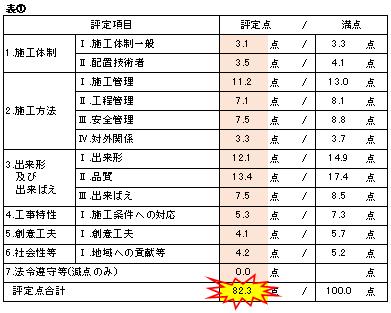

82.3点です!!

・

・

・

ウソです。

ごめんなさい。

全てB評価をとる事ができれば80点を越える事ができるのは事実ですが、実際にこの評価をしてもらう事は、実際、かなり難しいです。

工事成績で80点を越えるという事は、近年の公共工事では主流になりつつある『総合評価方式入札』で他会社よりも優遇されるという事なので、実際にこの点数を越えようとすると採点も普段より厳しくなり、見えないハードルに悩まされることになります。

ただ私としては、これは決して『不可能』という訳ではなく、工事成績評定の採点方法と仕組みを理解し、適切に努力することで誰にでも取ることができるということが伝えたかったので、冒頭でこのような大ウソをついてみました。

今日は、この工事成績の仕組みについて書いていこうと思います。

この記事はこんな方におすすめ

・工事成績で高得点を取得したい。

・工事成績評定の採点方法と高得点のコツを知りたい。

工事成績評定、採点の仕組み

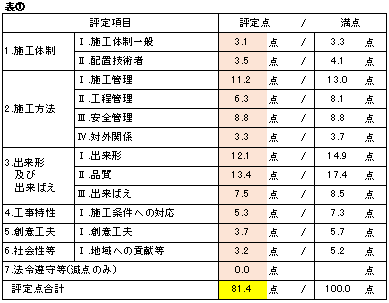

では、こちらはどうでしょう。

先程と違い、A評価はかなり多いですが、C評価もあります。でも全体的にはA評価の方が多いです。

このように、工事成績評定の配点の特徴から、A評価が多ければ評価高い訳ではなく、むしろ満遍なく全てのレベルが高い『オールB評価』の方が監督職員の評価は高かったことになります。

考えてもみてください。

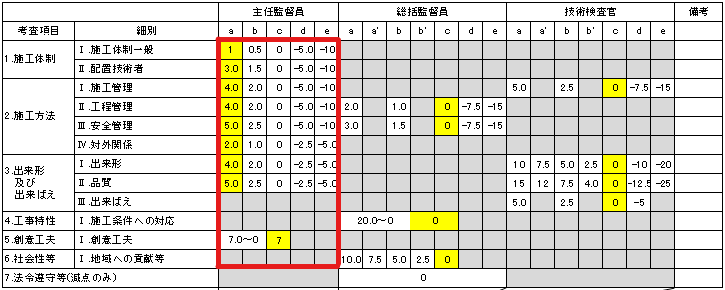

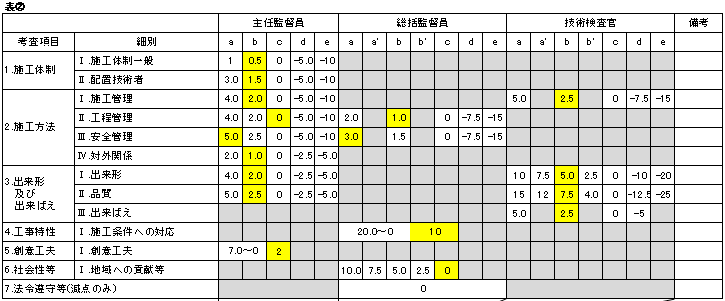

工事成績を、『主任監督員』→『総括監督員』→『検査官』の順番に採点したとして、最初の『主任監督員』が満点をつけたとするとその時点で79点です。

そうです。そうして厳しめの採点をした結果、

限りなく『オールB評価』に近いところに落ち着きます。

経験上、80点を少し超えるぐらいの評価の工事は、大体こんな感じです。

高得点を取得する為のコツ

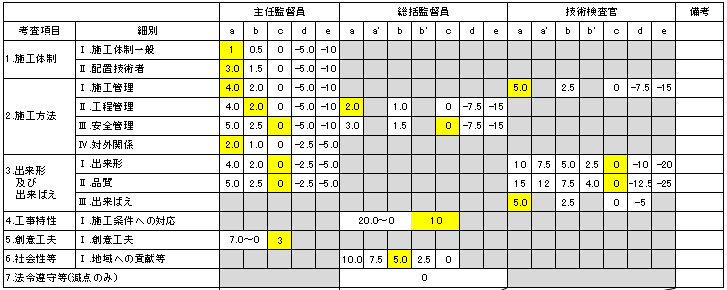

それは、国土交通省や、各地方整備局が出している『考査項目別運用表』に基づいた施工管理をすることです。

日本全国で行われている公共工事は基本、この運用表に基づいて工事成績を採点しているので、ここにあるチェックリストの全てがアピールも含めてできていれば、悪い評価にはなりようがありません。

この運用表は、日本全国の工事の評価基準が地方によって、ばらつきが出ない為にあるものなので、公共工事である以上、『国土交通省』であろうと、『各都道府県の土木事務所』であろうと、『市町村』であろうと、この公表されている運用表を基準に工事成績を算出されているのです。

このまとめ方にはコツがあって、それは『このチェックリストの全てが記録されている』という事です。

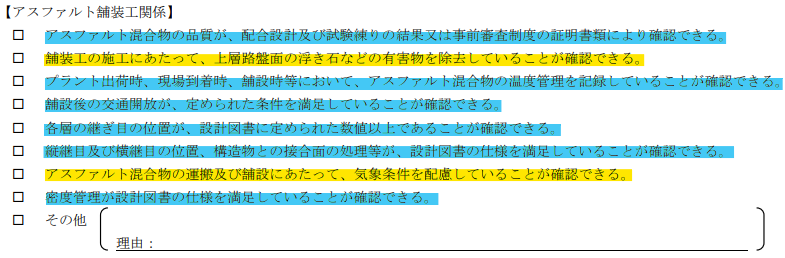

例えば、『品質管理』の『舗装工』を例にすると、

このチェックリストの青マーカーの項目は、外注に出すにしろ自社施工するにしろ、きっと普通に写真を撮影すると思いますが、黄色マーカーはどうでしょうか?

検査時にこれを確認しようと思うと、上層路盤完了時に『浮石・有害物の有無確認の写真』と『施工日の気象条件のチェックリスト』がそこにある必要があります。

これを『施工体制一般』『配置技術者』『施工管理』『工程管理』『安全対策』『対外関係』『出来形』『品質』『出来ばえ』の全ての項目で同じ事をします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今日は『工事成績評定で高得点の取得は簡単』という、あえてあり得ない見出しからスタートしましたが、実際に高得点を取ろうと思うとかなり難易度が高いことがわかります。

しかし、この『80点』がコンスタントに取れるようになると『総合評価方式入札』で有利になり、会社及び自身の評価のアップにもつながるので、是非、これを機に取り組んでみて頂けるとうれしいです。

又、今回の内容の他にも高得点を取る為に必要な『創意工夫』に関しては過去に別記事も書いているので、もしよければこちらも見てみて下さい。

それでは、ご安全に。

コメント